Techniques d’hémofiltration continue

De nombreuses combinaisons sont possibles pour définir différentes techniques selon le mode d’épuration principal utilisé : diffusif, convectif ou mixte et le mode d’abord vasculaire, artérioveineux ou veinoveineux.

MÉTHODES ARTÉRIOVEINEUSES

La continuous arterio-venous hemofiltration (CAVH) ne nécessite que peu de matériel. C’est la pression artérielle du malade qui fournit l’énergie nécessaire pour faire circuler le sang dans l’hémofiltre. Le sang provient d’un cathéter inséré dans une artère de gros calibre et retourné au malade par un second cathéter veineux. Le débit sanguin spontané ainsi obtenu est de l’ordre de 50 à 90 mL.min-1 pour une pression artérielle moyenne normale. Les résistances à l’écoulement des hémofiltres et des lignes utilisées doivent être les plus basses possible afin de permettre un débit suffisant et maintenu dans le temps. Ces conditions permettent alors d’obtenir un débit d’UF adéquat pour assurer une suppléance rénale à peu près satisfaisante à la condition d’un emploi continu et précoce et d’une hémodynamique satisfaisante. Les clairances de la créatinine obtenues sont au mieux de l’ordre de 10 à 30 mL·min-1 [16]. En dehors du débit d’UF, qui n’est qu’un argument indirect, il n’existe pas en routine de moyen simple pour déterminer le débit sanguin du circuit ; or, les diminutions de débit favorisent la thrombose du circuit. Les lignes employées doivent être courtes et de gros calibre, afin de limiter les résistances à l’écoulement qui favorisent la thrombose. Cette dernière est en effet la cause d’échec la plus répandue. Elle fait augmenter les doses d’héparine administrées, ce qui augmente probablement le risque hémorragique en présenced’un abord artériel de gros calibre.

MÉTHODES VEINOVEINEUSES

La continuous venovenous hemofiltration (CVVH) soustrait et restitue du sang veineux à l’aide d’une pompe. Le débit sanguin est ainsi imposé, ce qui assure une efficacité soutenue, à la différence de la CAVH. Les résistances à la perfusion du système étant constantes, le débit imposé à la pompe détermine la pression d’ultrafiltration et donc la quantité d’UF produite. La limite au débit d’UF est ainsiimposée par celle du débit sanguin au travers du circuit et par le degré d’hémoconcentration souhaité. Si les dangers d’un abord artériel sont ici écartés, d’autres aspects nécessitent d’êtresoigneusement pris en considération. En effet, l’utilisation d’une pompe fait courir les risques potentiels d’embolie gazeuse et d’hémorragie par déconnexion d’un élément le long du circuit. Pour cette raison, l’appareil de CVVH doit être doté d’un dispositif d’alarme et d’interruption automatique de la circulation du sang de façon similaire aux appareils de dialyse. Pour éviter la déconnexion du circuit, la fixation du cathéter au patient doit être excellente. En effet, la résistance à l’écoulement du sang dans la ligne de retour veineux est normalement assez importante de sorte qu’une déconnexion veineuse n’entraîne pas nécessairement une chute de pression suffisante pour que le dispositif de monitorage de pression ne réagisse de façon adéquate.

DIALYSE COMPLÉMENTAIRE

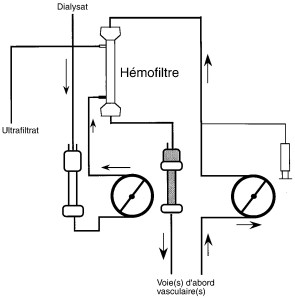

Chez certains sujets soumis à un catabolisme intense ou ayant accumulé un retard d’épuration, l’hémofiltration peut être insuffisante pour assurer une épuration adaptée, notamment à l’égard des substances de faible poids moléculaire telles que l’urée ou la créatinine. Une dialyse continue peut alors lui être associée en utilisant l’hémofiltre pour réaliser, en plus des échanges par convection, des échanges par diffusion. Ces techniques sont regroupées sous le vocable d’hémodiafiltration (CAVHDF ou CVVHDF) [2]. Cette dialyse est réalisée en faisant circuler un liquide à bas débit (0,5 à 4 L·h-1) et à contre-courant dans le compartiment de recueil d’UF (fig 1).

Figure1: Montage de continuous veno-venous hemodiafiltration (CVVHDF)

ou hémodiafiltration veinoveineuse. Le sang est aspiré depuis le cathéter veineux par une pompe, reçoit une solution anticoagulante puis traverse l’hémofiltre où il est ultrafiltré. À sa sortie, il est recueilli sur un filtre veineux destiné à éviter les embolies cruoriques ou gazeuses. Un dispositif de sécurité (électroclamp) est inséré à ce niveau.

Le sang est retourné au patient par un autre cathéter ou l’autre voie d’un cathéter à double lumière. De l’autre côté de la membrane, l’ultrafiltrat produit se mélange avec le liquide de dialysat qui est entraîné par la seconde pompe.

Le faible débit utilisé permet de ne pas recycler le liquide de dialyse et de simplement le perdre avec l’UF.

Ce procédé sert souvent à rendre efficace une hémofiltration qui ne l’est pas assez mais complique le montage du circuit en introduisant des risques d’erreurs supplémentaires. Elle ne peut être raisonnablement employée qu’avec une machine automatisant les bilans hydriques. En effet, le volume recueilli correspond au mélange de l’UF et du liquide de dialyse.

Il est donc assez important(100 L/j est une valeur courante) et une minime erreur de mesure peut aisément entraîner un déséquilibre des entrées-sorties quotidiennes. La composition de ce liquide de dialyse doit, au plan ionique, être proche de celle du plasma normal. Une concentration élevée en sodium, de l’ordre de 140 mmol·L-1, assure une bonne stabilité hémodynamique. Tout comme pour la solution de restitution envisagée plus bas, le tampon choisi est aujourd’hui, en règle, le bicarbonate.

L’HD peut également être réalisée de façon continue. Le transport diffusif continu est alors mieux toléré qu’une authentique HDI. Ces techniques dénommées CAVHD et CVVHD sont très utilisées sur le territoire nord-américain mais restent largement moins évaluées que les procédés convectifs. Il faut noter que le vocable de « dialyse continue » est souvent utilisé à tort pour désigner les techniques d’HFC ou d’hémodiafiltration.